Il mio amico Guido ha scritto un racconto sul camminare, anzi sull’arte del camminare e sul cammino come arte del vivere. Nella volontà di farne un libro mi h a invitato ad illustrarlo. Così facendo ha risvegliato una parte di me assopita da molto tempo. Ne è nato un altro modo di camminare affiancati: come sentiero e torrente procedono per lunghi tratti vicini, anche i due registri narrativi hanno conservato, ammiccando uno all’altro, la propria identità.

a invitato ad illustrarlo. Così facendo ha risvegliato una parte di me assopita da molto tempo. Ne è nato un altro modo di camminare affiancati: come sentiero e torrente procedono per lunghi tratti vicini, anche i due registri narrativi hanno conservato, ammiccando uno all’altro, la propria identità.

“Sono stato qui”, questo il titolo, descrive piste di terra e vie d’acqua, tocca gli aspetti storico materiali della memoria e quelli più carsici delle emozioni.

Ora sta a me di raccontare come è nato quell’intreccio di tante storie e dare voce ai disegni.

Lasciamo la granulosa spiaggia di Biarritz, il campeggio di Itxassou dove le tende riposano spazzolate dall’ombra sbiadita dei rapaci e scendiamo a sud per cercare le montagne. Superiamo Pamplona da dove Hemingway raggiungeva i Pirenei per andare a pescare. Siamo diretti a Ordesa, il più antico dei parchi naturali di Spagna. L’estate è calda, ad ogni decina di chilometri il termometro sale; costante, inesorabile.

Iniziamo a salire la valle alla ricerca di una sistemazione per il numeroso gruppo familiare. Al primo camping la puzza di capra è soffocante e la temperatura tocca i 45 gradi, decidiamo di proseguire. Ci fermiamo così nei pressi di Broto, più in alto dove un poco si respira.

Dopo un giro esplorativo partiamo per il Monte Perdido. Il pullman navetta entra nel parco sfiorando dall’alto i dirupi a picco sul torrente.

Saliamo una ripida rampa per circa 500 metri di dislivello; il bosco è appeso. Si aprono scorci di verticali da cui escono volando condor dalle ampie ali e dal becco adunco.

In cima inizia la Senda dos Cazadores, un sentiero in costa da cui guardare le pareti a fronte del canyon e ancora oltre, fino a scorgere il varco inconfondibile della Bréche de Roland. Buco nella dentiera continua dei monti a confine tra Francia e Spagna, creato da Orlando, secondo leggenda, nel tentativo di distruggere la sua Durlindana per sottrarla ai saraceni.

Si perde quota in cima alla valle, verso la cascata Cola de caballo, per poi risalire addentrandosi oltre il terreno delle gite più facili. Il sole è impietoso fuori dagli alberi che qui non crescono più. L’acqua è finita e mai come ora ne ho sentito il bisogno. Ho sete, abbiamo sete: io, mio figlio Stefano e Guido.

Il rifugio Goriz sembra allontanarsi dietro rinnovate colline di pietra. In montagna ci vuole pazienza e la consapevolezza che ogni passo avvicina alla meta. Finalmente arriviamo, stanchi buttiamo gli zaini per terra. Una fonte è a due passi e la raggiungo in fretta. Fresca e vigorosa mi disseta e mi rinfranca completamente.

Il rifugio è generoso di cibo e allegria, ma prima ancora abbiamo cercato un posto, tra l’erba e le pietre, dove accamparci. Sono tante le tende, fiorite al tramonto come belle di notte a bere la poca brina e a fare l’amore con le stelle viandanti.

I sacchi a pelo sono paralleli tra loro e in discesa; la notte sarà faticosa.

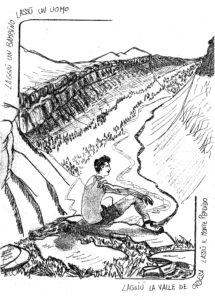

E’ su questo crinale, aperto sulle forme un poco inusuali di queste montagne, che Guido si apparta a tracciare su un taccuino segni riserbati. Gli occhi possono gettare lo sguardo lontano, sentirlo rimbalzare da una parte all’altra della lunga vallata. Il sole saluta portando un abito di indaco e rosa. Poi sembrerà che piccole stelle diamantine lascino solchi sottili nel vetro blu cielo.

Guido scrive, alza gli occhi, torna a rigare i piccoli fogli. Io sono felice della presenza di mio figlio; penso a quelle gambe che continueranno a cercare nel mondo anche dopo di me. Penso a Marco che non è venuto perché è troppo giovane e pigro, ad Angelo, che è rimasto giù, ancora provato da un anno difficile, penso al brulicare nell’erba delle nostre famiglie in fondo alla valle.

L’indomani la salita parla di freddo, di vento e di laghi lontani. In vetta svolazzano bandierine colorate dal sapore himalaiano. Guido è contento, torna a vergare i suoi fogli. Non chiediamo, non ne parla. La discesa dalla “sputacchiera”, il ripido canale che nella stagione del ghiaccio sputa chi cade a sfracellarsi sulle rocce sottostanti, la facciamo di corsa, con quel particolare sistema che ho imparato da ragazzo, facendosi frenare dalla parte molle della morena. Penso a quando Gary Snyder insegnò questa cosa a Jack Kerouak, a come lui superò la paura con la presa di coscienza che in quel modo “ non si può cadere dalla montagna”.

E’ così che mi piace raccontare come è nato il testo di Guido: nell’immersione nella sete e nella sua soddisfazione, nella fatica, nella calura del sole, nel freddo della quota, nella verticalità, nel rapporto con la pietra; nella notte, nella gioia di esserci, nel cibo nutriente del rifugio, nel ricordo di chi siamo, dei nostri cari, nella necessità un poco senile di accarezzare la memoria e di lasciare una traccia, in quegli appunti misteriosi e in tante altre cose ancora.

In tutto ciò che la montagna e il camminare sono: storia, storie di vita, antropologia, gastronomia, pedagogia, filosofia, poesia, nel procedere un passo dopo l’altro, una riga dopo l’altra, a salire, una pagina ancora, fino alla cima di un racconto. Un invito a pensare che possiamo fare; senza autorizzazioni e permessi se non quelli che ci diamo, senza ricompense se non le emozioni che ci colgono sul ciglio di un sentiero, nel bagliore di una riga bianca, nella nebbia del carboncino.

Su questa lunghezza d’onda ho tracciato i miei disegni, per dare luce ad emozioni in cerca di un nome, di una forma, immagini che provo a raccontare.

Un bambino muove i primi passi, tra le montagne d’Appennino e i fiori bianchi; lo sfiora appena una grande mano, un padre in bretelle lo sovrasta di forza e sicurezza, eppure quei passi sono solo suoi, in quel momento in cui autonomia significa amare il passo di montagna.

Tra le ombre forti di una donna e quella di un melo dai frutti colorati, filtra il sole del mattino; l’amore che nutre

regala la natura, è il momento magico della meraviglia: l’eredità di sua madre.

Allora l’appennino è un mondo intero dove crescere: profumi di narcisi, erba bagnata, ciliege e letame; si corrono sentieri di bestie al sole. I muli tirano le “lese”, l’uomo bestemmia la fatica di un’estate troppo calda e intanto, dove la montagna è lavoro, gonfia la cascina del fieno per l’inverno.

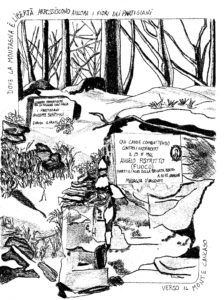

Tra i boschi e i sassi di una Liguria lunga si è combattuta una guerra. I sentieri tacciono la memoria di pallottole e fughe, di freddo e paura e all’improvviso ti gettano in faccia una croce, una lapide, l’eco di una canzone, il coraggio di morti giovani, quello di fare la cosa giusta quando forse è l’unica possibilità rimasta. In quei luoghi, dove la montagna è libertà, arrossiscono ancora i fiori dei partigiani. E questa è l’eredità di suo padre.

Talvolta la montagna è sole, altre è ombra, a volte è roccia, erba altre è neve, fango, pietre e polvere che interrogano, aprono un silenzio, un dubbio, l’eco inaudito del senso che tace, non risponde. Tracce si incrociano o si perdono, come i nostri passi: a volte è il mistero.

Percorriamo i crinali noti dei luoghi in cui siamo cresciuti, nello zaino però portiamo il necessario per guardarli e guardarci in modo nuovo: dove siamo, dove immaginiamo? La montagna è gioco ad essere altro, ad essere altrove.

Si cammina nel vento, sull’alta via o un 4000, poco importa. E’ il vento forte che svuota, confonde il passo o il lancio della corda. Entra dentro, pulisce, porta via. Si cammina con il vento.

Passa il tempo, passo dopo passo e non passa questa nebbia che stringe il cuore, appassisce la speranza. La nebbia che benda gli orizzonti, oscura passaggi scoscesi e ci lascia soli sulle pendenze angosciose d’erba e roccia. Un’orzata di ovattata avventura, di taciturna paura.

Il bambino cresciuto ha comprato i ramponi. Procede dove le montagne crescono, nei passaggi dove l’appennino annuncia l’alpe. Ghiaccio, la scoperta di modi nuovi della montagna.

La neve fa liscio il monte, allora lo sguardo sale la pendenza, là dove anche la vita sembra scivolare. Ma l’esistenza di nutre di punti di vista diversi, per non precipitare.

L’esperienza straniante di piccole tacche che reggono il peso e l’aderenza è una scoperta che attraversa il rinvio di una fune, si avvolge nelle spirali di un barcaiolo, di un otto ripassato. Sulla verticale di roccia le voci sono segnali: molla tutto, libera, salgo! E’ ancora montagna, siamo ancora noi.

Certe cose non si fanno da soli, perché ormai lo sappiamo, abbiamo bisogno di aiuto e compagnia. Allora un’idea prende forma nel rapporto con altri, si traccia un percorso, un rifugio, una guida per arrivare dove non torneremo più.

Possiamo andare distante e non dimenticare da dove veniamo. Da quelle salite di neve, tra la galaverna dei pini piegati dal vento. Fino in cima, per girare sui piedi tra l’erba gelata e dare respiro allo sguardo; sull’orizzonte mediterraneo esploso di luce, nella tramontana che spinge. E’ lì che domandiamo chi siamo: gente di mare o di montagna?

Forse è il richiamo dell’acqua, forse la fedeltà ad un senso profondo di disobbedienza che ci ha portato a cercare, tra i monti, le strade liquide dei torrenti. Dalla foce alla sorgente, contro la corrente del tabù interiorizzato: “non bagnarti i piedi, non andare nelle pozzanghere!”.

Risalire, incontro alla corrente, a cercarci questa volta nelle forre, dove l’acqua si fila, gorgoglia dove si nasconde il capelvenere.

Qui ritrovo il bambino, esperto nei passi e curioso di scoprire il dopo, che celano i risalti, che promettono le anse. Da un laghetto a una pignatta, si passa dalla luce all’ombra e ancora, ancora, e dopo, e dopo?

Il torrente è acqua e cielo riflesso, è roccia e sabbia, è natura e storia umana che parla la lingua dei ponti, dei coltivi, delle teleferiche e delle auto precipitate. Una lingua da imparare, come abbiamo imparato a camminare, a procedere sul ghiaccio, a salire sulla roccia. Così prima impariamo ad entrare nell’acqua, poi nella schiuma.

Si è fatto tardi, mentre l’erba cresceva anche il ghiacciaio invecchiava con noi. Allora nell’alba stupefacente sulla vetta del Tenibres cerchiamo gli amici, quelli che non salgono più, quelli perduti.

E’ il tempo in cui si pensa alle montagne su cui siamo stati, di cui non ricordiamo i nomi, quelle su cui non andremo. Si pensa a ciò che sublimiamo in questo sforzo di andare ancora, per parare da qualche parte. Intanto là sotto si addensano altre nubi e sono tante quelle a cui siamo già sfuggiti.

Se li mettiamo in fila, tutti questi passi, dove arriviamo? Sulla luna o all’orizzonte o in quel paese onirico dove ogni tanto ritorniamo. Luoghi da cui guardare indietro, perché ci sono età in cui la montagna è ricordo di muschi volati dai tetti, epifania di mondi e di presepi dismessi. Luoghi però da cui ancora guardare avanti, perché ora siamo noi un passo indietro a quel bambino e scopriamo che nella forza di allora convivevano gioa e preoccupazioni; scopriamo che c’erano, e ci sono, cose importanti da raccontare, da disegnare, da indicare e condividere, valori da trasmettere in quelle gambe giovani che vanno già per la loro strada.